Schweizer Höhenflüge:

Willkommen in den Weiten des Weltraums

Die fantastische Reise beginnt an der Universität Bern. Draußen sitzen Studenten, vor dem Hauptgebäude laufen Professorinnen und Doktoranden durch die milde Oktoberluft. Über der Schweiz scheint die Sonne – groß und gelb, als gäbe es nur diesen einen Stern da oben im Weltraum.

Am Physikalischen Institut führt eine Glastür zur Abteilung für Weltraumforschung und Planetologie: Willkommen im Center for Space and Habitability.

Im Foyer hängen Plakate, auf denen Raketen und Ufos fliegen. Satelliten schwirren um lilafarbene Monde, Männchen mit Antennenköpfen stapfen über Kraterwelten. Die auf den Plakaten gestellten Fragen aber sind überaus ernst gemeint. Gibt es eine zweite Erde? Existieren da draußen Planeten, die nicht nur aus Gasen und Schlamm bestehen, sondern womöglich eine Atmosphäre besitzen?

Ausgerechnet in der Schweiz geht man diesen Fragen mit wissenschaftlicher Präzision nach. Dabei denken die meisten noch immer an Käse, Kühe und teure Uhren, wenn es um das kleine Bergland geht.

Weit gefehlt! Schon in den 1960er-Jahren leistete die Universität Bern ihren Beitrag zu den Mondlandungen. Hier am Physikalischen Institut wurden die Sonnenwindsegel für die Apollo-Missionen entwickelt. Zahlreiche Berner Instrumente und Messgeräte kreisen in einem Orbit oder sausen mit Raumsonden durchs Sonnensystem. Bereits 1995 haben zwei Schweizer zudem den ersten Exoplaneten lokalisiert – die Entdeckung von 51 Pegasi b gilt als Meilenstein der Astronomie.

Berner Massenspektrometer flogen schon zu fernen Kometen, um deren Atmosphäre zu analysieren. Andere Messgeräte aus den Schweizer Laboren fliegen zum Jupiter und zur Sonne. Wirft man einen Blick auf die Liste der Weltraummissionen, an denen die Schweiz beteiligt ist, hebt man fast schon selbst ab.

Es geht um Reisen zum Mars und zur Venus, um die Analyse von Weltraumplasma. Dann wieder stoßen Sonden bis zu den Eismonden des Jupiters vor – an Bord Berner Präzisionsinstrumente. Sie sollen untersuchen, ob sich in den tiefer liegenden Ozeanen der drei Monde Ganymed, Kallisto und Europa Spuren von Leben finden lassen.

Es geht um die ganz großen Fragen. Wie ist das Universum entstanden? Wie das Leben auf die Erde gekommen? Eine faszinierende Reise. Zweifelsohne die kühnste, auf die wir Erdlinge uns jemals eingelassen haben.

Derzeit wird an der Mission „PlanetS“ gearbeitet. Man will verstehen, aus welchen Bestandteilen sich Planeten zusammensetzen, ob ein Leben auf ihnen möglich sein könnte. Um das herauszufinden, sammeln Sonden Gesteinsproben und Daten von fernen Asteroiden, Kometen und Meteoriten. Weisen die fernen Objekte eine Biosignatur auf? Und wenn ja, welche?

Im Institut für Exakte Wissenschaften stehen an diesem Morgen Nikita Boeren und Peter Keresztes Schmidt. Die Doktoranden der Physik und Astrochemie beschäftigen sich hauptberuflich mit den Sternen. Astronomisches Basiswissen rezitieren sie wie wir die Butterpreise im Supermarkt. Und dabei folgen sie einer langen Tradition – denn niemand Geringeres als Albert Einstein hielt an der Schweizer Fakultät seine Vorträge.

Zwischen 1902 und 1909 verbrachte Einstein seine „glücklichen Berner Jahre“ in der Schweiz. Im Wunderjahr 1905 entwickelte er hier die Relativitätstheorie und stieg 1908 als Professor in den Lehrbetrieb ein. Seine erste Vorlesung begann damals morgens um sieben. Titel: „Molekulare Theorie der Wärme“. Anfangs saßen drei Studenten im Saal, bald folgte nur noch einer dem Genie. Einstein war noch kein Popstar der Physik. Eher ein Sonderling, der komische Kreise an die Tafel malte.

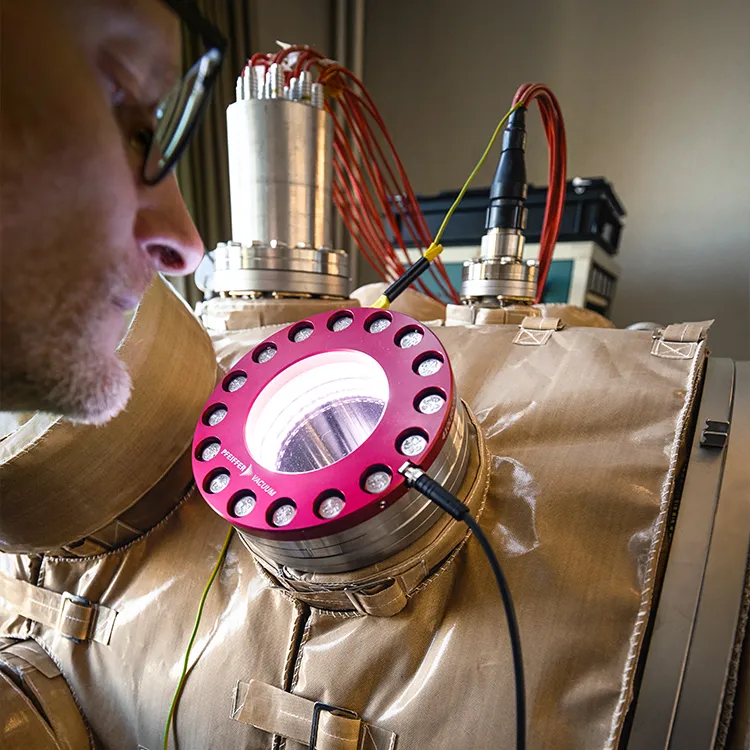

Heute bringt ein Fahrstuhl die Astronomen in den ersten Stock. „Willkommen in unserem Büro“, sagt Peter Keresztes Schmidt. Auf den Tischen liegen feine Fräsen, Zangen, Pinzetten. Hinter Vorhängen öffnet sich ein Reinraum mit einem silbernen Aggregat, gegenüber steht eine mikrobiologische Sicherheitswerkbank. In dem Schweizer Weltraumlabor werden Messinstrumente für zukünftige Raumflüge gebaut.

Goldbeschichtete Massenspektrometer sollen mit einer NASA-Mission zum Mond fliegen. Dort gelandet, pulverisiert ein Laserstrahl das Gestein, woraufhin die ionisierten Fragmente im Spektrometer nach ihrer atomaren Masse separiert werden. Die Forscher wollen die chemische Zusammensetzung des Gesteins ermitteln. Keresztes Schmidt erklärt: „Dank dieser Methode können wir vor Ort bestimmen, welche Elemente es auf dem Mond gibt. Aluminium, Eisen, vielleicht andere Substanzen. Das ist wichtig, falls wir eine Präsenz auf dem Mond aufbauen wollen.“

Eine Präsenz?

„Ja, eine Raumstation zum Beispiel, von der aus wir weiter zum Mars reisen könnten.“

Nach dem Mittagessen stößt Martin Rubin dazu. Der Planetologe und Kometenforscher arbeitete schon bei der Rosetta-Mission der ESA mit. Schweizer Massenspektrometer und Drucksensoren näherten sich dem Kometen 67P/Tschurjumow-Gerassimenko. Die Präzisionssensoriken an Bord der Sonde sollten entweichende Gase und Eispartikel analysieren, um so dem Rätsel der Planetenentstehung auf die Schliche zu kommen.

Rubin sagt: „Der Komet ist 4,5 Milliarden Jahre alt, seine Wasserstoff- und Heliummoleküle allerdings stammen noch vom Urknall, der sich vor 13,8 Milliarden Jahren ereignete. Kometen sind Zeugen der Entstehungsgeschichte unseres Sonnensystems.“

Dabei stellt sich die Frage aller Fragen. Was war vor dem Urknall? Martin Rubin trägt Turnschuhe, blaues Sweatshirt. Er sagt: „Das wissen wir nicht. Und wir können es uns auch nicht vorstellen. Es gab vorher keinen Raum, folglich auch keine Zeit. Vor dem Urknall herrschte sozusagen das Gegenteil der Unendlichkeit.“

In seinem Labor fertigt Rubin ebenfalls Instrumente, die mit Sonden und Satelliten ins kosmische Vakuum reisen. Überall stehen Apparaturen, ummantelte Zylinder. Ein Wust aus Technik, bei dem selbst Daniel Düsentrieb Bauklötze staunen würde. Rubin zeigt auf eines der Geräte. „Dieses Flugzeitmassenspektrometer soll 2029 zu einem Kometen fliegen, um weitere Fragen zu beantworten.“

But the Swiss are taking things even further, exploring the universe in search of the origins of space and time. To catch such intergalactic sights, you have to go to Zermatt, which receives guests like an enclave of bliss. Crepes fry fragrantly down in the Alpine village and wherever you look: stylish bars, stylish restaurants, stylish boutiques. Rising above it all, the region’s undisputed star – the Matterhorn – a snow-covered pyramid piercing the sky.

The Gornergrat Railway starts its climb at the base station in the village. It’s Europe’s second-highest mountain railway. The treeline approaches, snowfields slip by. It comes to a halt at an elevation of 3,100 metres.

We are surrounded by 4,000-metre peaks, but as if that weren’t enough: this is also the site of the highest hotel in Switzerland.

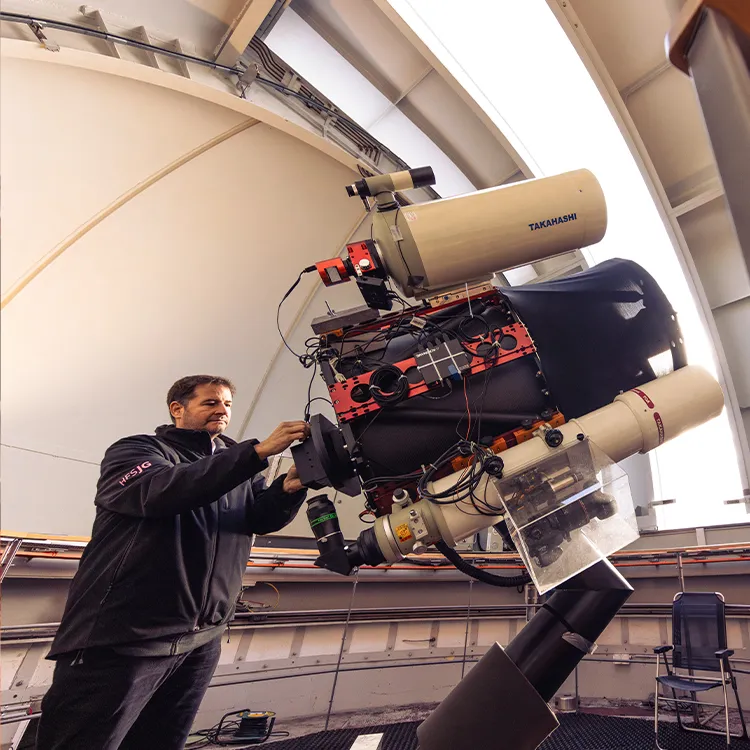

The Kulmhotel Gornergrat looks like a knight’s castle suspended in the air. Inside, it has 22 rooms fragrant with Swiss pine, modern bathrooms, snow-white bedding. Downstairs, two restaurants display modern art and serve fine food. But the hotel is not just a hotel: it’s also the site of the Stellarium Gornergrat, an observatory from which you can gaze into the furthest corners of the universe.

Dr Timm Riesen is the observatory’s director. He has a PhD in astrophysics and knows all about mass spectrometry, galaxies and nebulae. He worked for NASA on Hawaii for six years and was present for the launch of the Ariane 5 rocket in French Guiana.

Riesen climbs the north tower of the hotel. Up here, beneath a huge dome, is the ‘eye’ – the telescope. Riesen says: ‘Deep-sky cameras can observe things in the universe 100 million light years away. They can take pictures of galaxy clusters, double stars and distant spiral nebulae.’

He swings the telescope around and the covers open to reveal an icy sky filled with blazing stars. Some of the phenomena can be observed through the eyepiece, but the true mysteries will appear on a computer screen.

Riesen points to the Andromeda nebula. ‘That’s our neighbour in space’, he says. ‘A spiral galaxy 2.5 million light years away.’ Then many more formations appear, crazy patterns and constellations: the Eagle Nebula, the Dumbbell Nebula, the Whirlpool Galaxy, the Virgo Cluster. Riesen says: ‘Fifty-four million light years away, and we’re part of it.’

Under the dome of the telescope, it’s now bitterly cold. The Milky Way glitters high overhead. Riesen talks some more. Researchers estimate that there are around 200 billion galaxies in the observable universe. An unimaginable number. But it gets even better.

Asked whether he thinks there is other life out there, Riesen says: ‘We have found 5,000 exoplanets. According to recent calculations there must be 200 to 400 billion stars like the sun, with a correspondingly high number of planets moving around them. So, the prospects are good.’

What prospects?

Riesen: ‘The probability that other life exists. Single-celled. Multi-celled if we’re lucky. Just like here on Earth.’

Author

Photographer

Aluminium Collection

Travel companion

Discover the world with us