Voli ad alta quota in Svizzera:

benvenuti nell’immensità dello spazio

Questo fantastico viaggio inizia all’università di Berna. Fuori siedono gli studenti, mentre davanti all’edificio principale professoresse e dottorandi camminano nell’aria mite di ottobre. Il sole splende sopra la Svizzera, grande e giallo, come se fosse l’unica stella nello spazio.

All’Istituto di Fisica una porta di vetro conduce al dipartimento di ricerca spaziale e planetologia: benvenuti al Centro per lo Spazio e l’Abitabilità.

Nell’atrio sono appesi poster che raffigurano razzi e UFO in volo. Satelliti ronzano attorno a lune color lilla, omini con antenne sulla testa camminano su mondi ricoperti di crateri. Eppure le domande che quei manifesti pongono sono assolutamente serie. Esiste una seconda Terra? Ci sono, là fuori, pianeti che non siano fatti solo di gas e fango, ma che possono davvero avere un’atmosfera?

Proprio in Svizzera ci si dedica a queste domande con rigorosa precisione scientifica. E dire che, quando si parla di questo piccolo paese alpino, la maggior parte della gente pensa ancora solo a formaggi, mucche e orologi costosi.

Niente di più sbagliato! Già negli anni Sessanta l’università di Berna diede il suo contributo agli atterraggi sulla Luna. Fu proprio qui, all’Istituto di Fisica, che vennero sviluppate le vele solari impiegate nelle missioni Apollo. Numerosi strumenti e dispositivi di misurazione realizzati a Berna orbitano oggi nello spazio o sfrecciano a bordo di sonde attraverso il sistema solare. Già nel 1995, inoltre, due scienziati svizzeri hanno individuato il primo esopianeta conosciuto: la scoperta di 51 Pegasi b è considerata una pietra miliare dell’astronomia.

Spettrometri di massa bernesi hanno già viaggiato fino a comete remote per analizzarne l’atmosfera. Altri strumenti di misurazione provenienti dai laboratori svizzeri sono diretti verso Giove e il Sole. Basta dare un’occhiata all’elenco delle missioni spaziali a cui la Svizzera ha preso parte per sentirsi, quasi, sollevare da terra.

Si parla di viaggi su Marte e Venere, di analisi del plasma spaziale. Poi ci sono le sonde che si spingono fino alle lune ghiacciate di Giove, con a bordo strumenti di precisione progettati a Berna. Il loro compito è indagare se negli oceani sotterranei delle tre lune Ganimede, Callisto ed Europa si celino tracce di vita.

Si tratta delle domande fondamentali. Com’è nato l’universo? E com’è arrivata la vita sulla Terra? Un viaggio affascinante. Senza dubbio il più audace che noi terrestri abbiamo mai intrapreso.

Attualmente si lavora alla missione “PlanetS”. L’obiettivo è comprendere da quali elementi siano composti i pianeti e se la vita su di essi possa essere possibile. Per scoprirlo, le sonde spaziali raccolgono campioni di roccia e dati provenienti da asteroidi, comete e meteoriti lontani. Quegli oggetti remoti presentano una biofirma? E, se sì, quale?

Stamattina all’Istituto di Scienze Esatte ci sono Nikita Boeren e Peter Keresztes Schmidt. Dottorandi in fisica e astrochimica, si occupano per professione delle stelle. Snocciolano nozioni di astronomia di base con la stessa disinvoltura con cui noi parliamo del prezzo del burro al supermercato. E nel farlo continuano una lunga tradizione: niente meno che Albert Einstein, un tempo, teneva le sue lezioni proprio in questa facoltà svizzera.

Tra il 1902 e il 1909 Einstein trascorse i suoi “felici anni bernesi” in Svizzera. Fu proprio qui, nel suo annus mirabilis, il 1905, che elaborò la teoria della relatività; nel 1908 intraprese la sua carriera di docente. La sua prima lezione cominciò alle sette del mattino. Titolo: “Teoria molecolare del calore”. All’inizio c’erano tre studenti in aula, poi ne rimase solo uno a seguire il genio. Einstein non era ancora una star della fisica, ma piuttosto un eccentrico che disegnava strani cerchi alla lavagna.

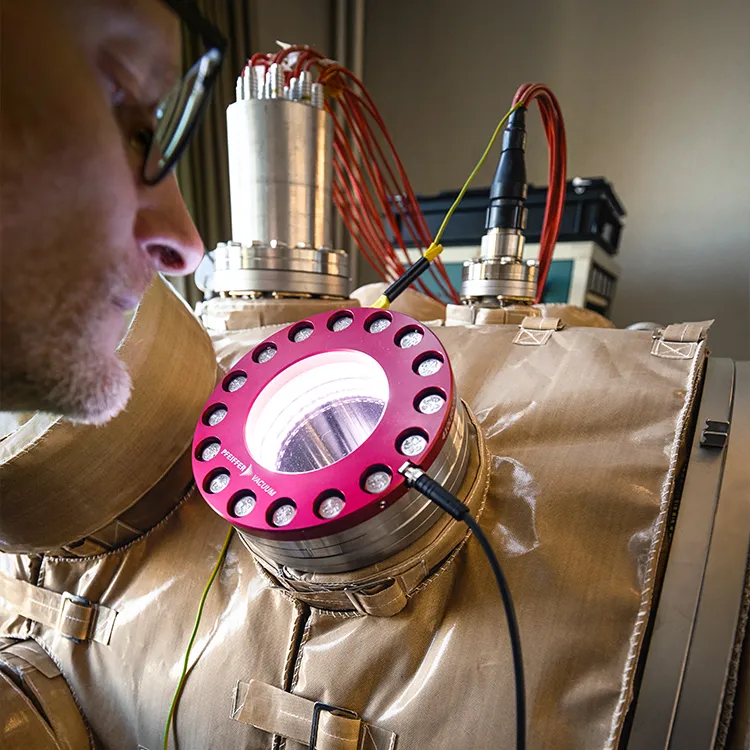

Oggi un ascensore porta gli astronomi al primo piano. “Benvenuti nel nostro ufficio”, dice Peter Keresztes Schmidt. Sui tavoli sono disposte frese di precisione, pinze, pinzette. Dietro delle tende si apre una camera sterile con un apparato color argento; di fronte, una cabina di sicurezza microbiologica. In questo laboratorio spaziale svizzero si costruiscono strumenti di misurazione per le future missioni nello spazio.

Spettrometri di massa rivestiti d’oro voleranno sulla Luna con una missione della NASA. Una volta atterrati, un raggio laser vaporizzerà la roccia lunare e i frammenti ionizzati verranno separati all’interno dello spettrometro in base alla loro massa atomica. L’obiettivo degli scienziati è determinare la composizione chimica del suolo lunare. Keresztes Schmidt spiega: “Grazie a questo metodo possiamo identificare direttamente sul posto gli elementi presenti sulla Luna: alluminio, ferro, forse anche altre sostanze. È un passo cruciale se vogliamo costruire una presenza stabile sul nostro satellite.”

Una presenza stabile?

“Sì, ad esempio una stazione spaziale dalla quale potremmo proseguire il viaggio verso Marte.”

Dopo pranzo si unisce a noi Martin Rubin. Planetologo ed esperto di comete, ha partecipato alla missione Rosetta dell’ESA. Spettrometri di massa e sensori di pressione svizzeri si sono avvicinati alla cometa 67P/Churyumov-Gerasimenko. I sensori di precisione a bordo della sonda dovevano analizzare i gas e le particelle di ghiaccio che si sprigionavano, nel tentativo di svelare il mistero della formazione dei pianeti.

Rubin spiega: “La cometa ha 4,5 miliardi di anni, ma le sue molecole di idrogeno ed elio risalgono addirittura al Big Bang, avvenuto 13,8 miliardi di anni fa. Le comete sono testimoni della storia delle origini del nostro sistema solare.”

Ed è qui che sorge la domanda delle domande: cosa c’era prima del Big Bang? Martin Rubin indossa scarpe da ginnastica e una felpa blu. Dice: “Non lo sappiamo. E non possiamo nemmeno immaginarlo. Prima non esisteva lo spazio, quindi neppure il tempo. Prima del Big Bang regnava, per così dire, l’opposto dell’infinito.”

Anche Rubin costruisce nel suo laboratorio strumenti destinati a viaggiare nel vuoto cosmico a bordo di sonde e satelliti. Ovunque si trovano apparecchiature, cilindri rivestiti, un tripudio di tecnologia che lascerebbe a bocca aperta persino Archimede Pitagorico. Rubin indica uno degli strumenti: “Questo spettrometro di massa a tempo di volo partirà nel 2029 alla volta di una cometa per rispondere a nuove domande.”

Ma la Svizzera guarda ancora più lontano, fino all’alba dello spazio e del tempo. Chi desidera cogliere simili prospettive intergalattiche deve recarsi a Zermatt. Questa località alpina accoglie i suoi ospiti come un’enclave di felicità. In basso, nel paese, si vede il vapore delle creperie. Ovunque bar eleganti, boutique raffinate, ristoranti alla moda. In alto troneggia il sovrano assoluto della regione: il Cervino, una piramide innevata che si innalza perpendicolare verso il cielo.

Dalla stazione a valle parte la Gornergratbahn, la seconda ferrovia di montagna più alta d’Europa. La linea degli alberi si avvicina, si vedono passare campi innevati. Finché il treno si ferma: a 3.100 metri di altitudine.

Tutt’intorno svettano cime oltre i quattromila metri. Ma non è tutto: quassù si trova anche l’hotel più alto della Svizzera.

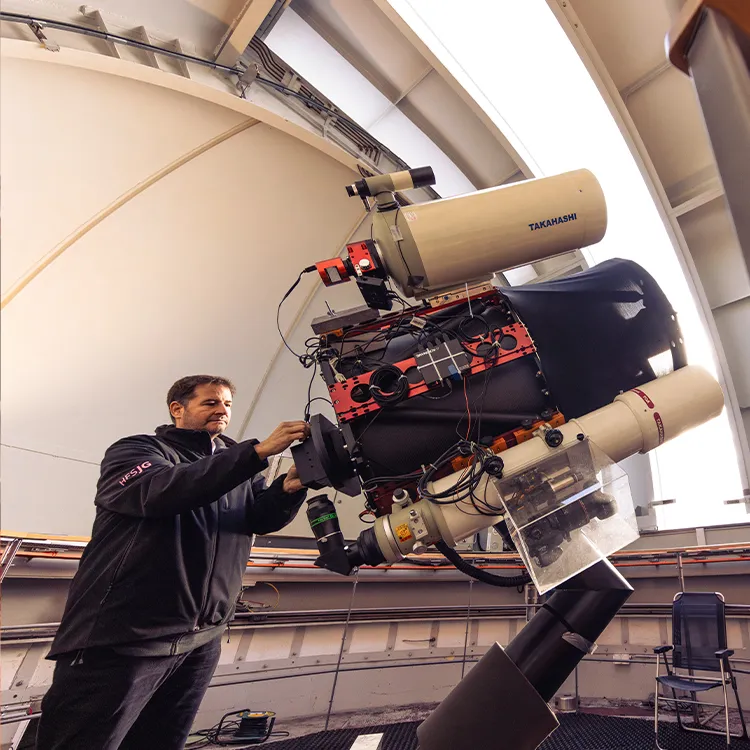

Il Kulmhotel Gornergrat ricorda un castello sospeso sopra il mondo. Al suo interno, 22 camere profumate di legno di cembro, bagni moderni, lenzuola candide. Al piano inferiore, due ristoranti con arte contemporanea e menù raffinati. Ma l’hotel non è solo un albergo: ospita anche lo Stellarium Gornergrat, un osservatorio astronomico da cui si possono scrutare gli angoli più remoti dell’universo.

Direttore dell’osservatorio è Timm Riesen, dottore in astrofisica, esperto di spettrometria di massa, galassie e nebulose cosmiche. Ha trascorso sei anni alle Hawaii lavorando per la NASA ed è stato nella Guyana Francese in occasione del lancio del razzo Ariane 5.

Sale nella torre nord dell’hotel. Qui, sotto una grande cupola, si trova “l’occhio”. Il telescopio. Riesen spiega: “Con la nostra fotocamera per il cielo profondo possiamo spingerci fino a 100 milioni di anni luce nell’universo e ottenere immagini di ammassi di galassie, stelle binarie e remote nebulose a spirale.”

Riesen ruota il telescopio, in alto si aprono i portelloni. Oltre di essi si stende un cielo notturno gelido in cui le stelle ardono. Alcuni dei fenomeni sono visibili attraverso l’oculare dello strumento. I veri misteri, però, appaiono sugli schermi del computer.

Timm Riesen indica la Galassia di Andromeda. “Il nostro vicino nel cosmo”, dice. “Una galassia a spirale distante 2,5 milioni di anni luce.” E poi compaiono molte altre formazioni stellari. Motivi e costellazioni incredibili. La Nebulosa Aquila, la Nebulosa Manubrio. La Galassia Vortice. L’Ammasso della Vergine. Riesen: “È a 54 milioni di anni luce da noi, e noi ne facciamo parte.”

Sotto la cupola del telescopio fa un freddo pungente. In alto brilla la Via Lattea. Timm Riesen racconta qualcosa in più. In base alle ultime scoperte, i ricercatori presumono che nell’universo osservabile esistano circa 200 miliardi di galassie. Un numero che supera ogni immaginazione. Ma il bello deve ancora venire.

Alla domanda se là fuori ci siano altre forme di vita Riesen risponde: “Abbiamo già scoperto 5.000 esopianeti. Secondo i calcoli più recenti, nella nostra galassia ci sono tra 200 e 400 miliardi di stelle simili al Sole, attorno alle quali orbitano altrettanti pianeti. Le prospettive, dunque, sono promettenti.”

Che prospettive?

Riesen: “La probabilità che esista altra vita. Monocellulare. Con un po’ di fortuna anche pluricellulare. Proprio come sulla Terra.”

Autore

Fotografo

Aluminium Collection

Compagni di viaggio

Scopra il mondo con noi